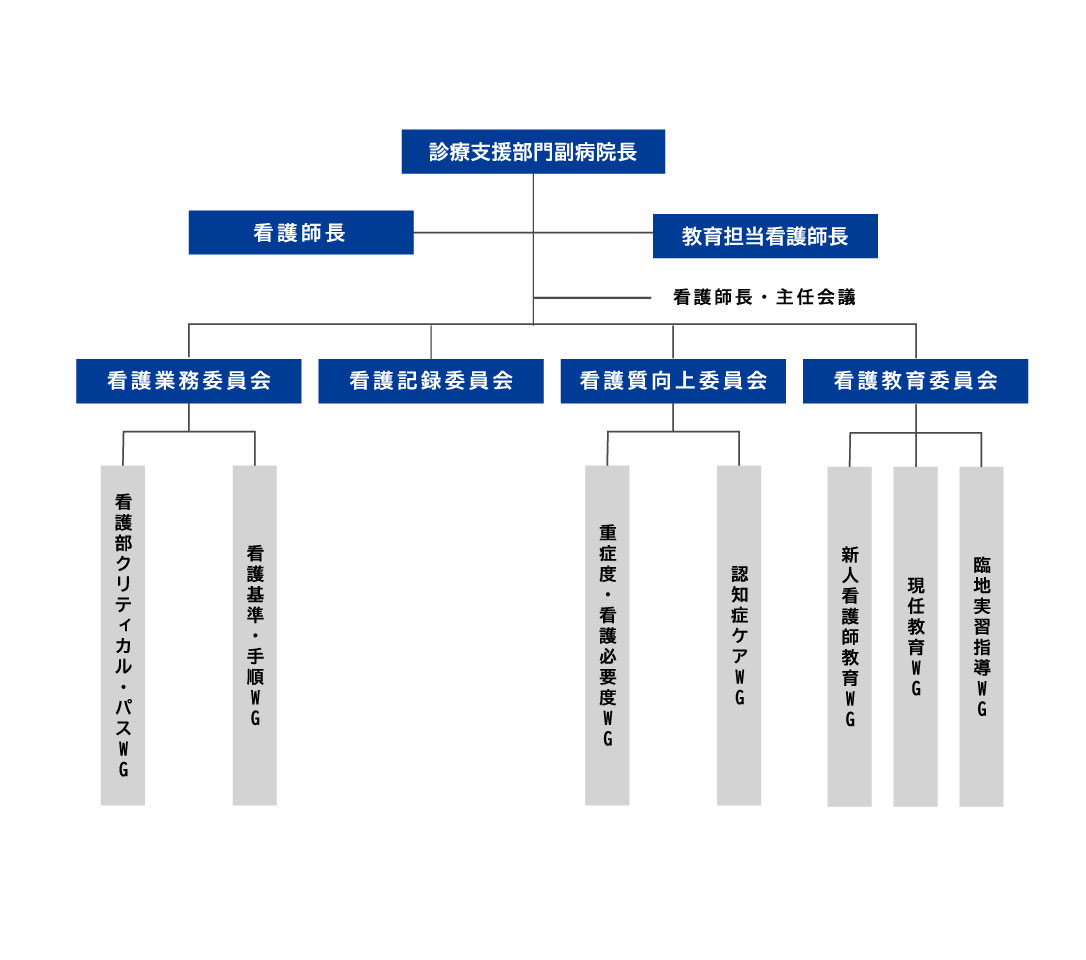

看護部の活動

看護部運営体制

運営図

WG:ワーキンググループ

WG:ワーキンググループ

看護業務委員会

| 看護クリティカルパスWG | ・新たなクリティカルパスの作成、使用中パスの改定 ・クリティカルパスの使用推進 ・バリアンス評価 ・クリティカルパス使用手順の作成と改訂 ・病院クリティカルパス委員会活動への貢献 |

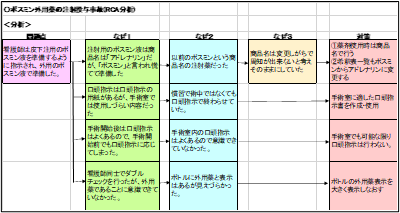

| 看護基準・手順WG | ・看護手順・基準の作成 ・看護手順・基準の改訂 ・看護手順・基準の医療スタッフへの周知活動 |

看護記録委員会

| 看護記録委員会 | ・看護記録内容の検討・業務改善 ・看護記録のマニュアルの作成・修正 ・看護記録の監査方法の検討と実施 ・看護記録に関するスタッフ教育 |

看護質向上委員会

| 重症度・看護必要度WG | ・正しい評価方法の知識の習得のためのスタッフ教育 ・毎月の評価ミスのチェックとフィードバックによる教育 ・他のコメディカルへの評価の指導 |

| 認知症ケアWG | ・認知症ケアマニュアルの作成・修正 ・認知症マニュアルの周知と実践確認 ・介入困難事例へのスタッフへのケアの提案 |

看護教育委員会

| 新人看護師教育WG | ・新人看護師の院内教育研修の企画・実践・評価 ・院外研修参加の推進 ・プリセプター会議と連携した、年間スケジュールの確認と修正 ・臨床教育看護師の育成 |

| 現任教育WG | ・院内教育研修の企画・実践・評価 ・院外研修参加の推進 ・既卒採用看護師の教育計画 ・看護師の教育計画の実践・評価 |

| 臨地実習指導WG | ・臨地実習受け入れの関する内容・日程の調整 ・臨地実習中の実際の指導・教育・評価 ・学生指導に必要な、知識・技術の習得とスタッフの指導・教育の実施 |

|

|

|

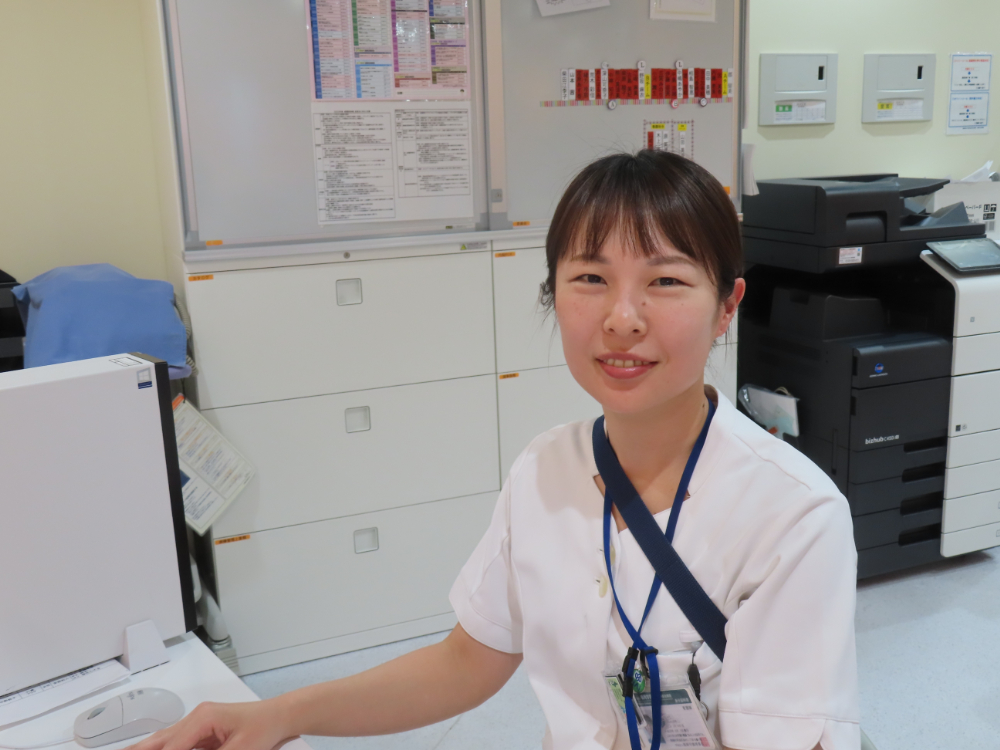

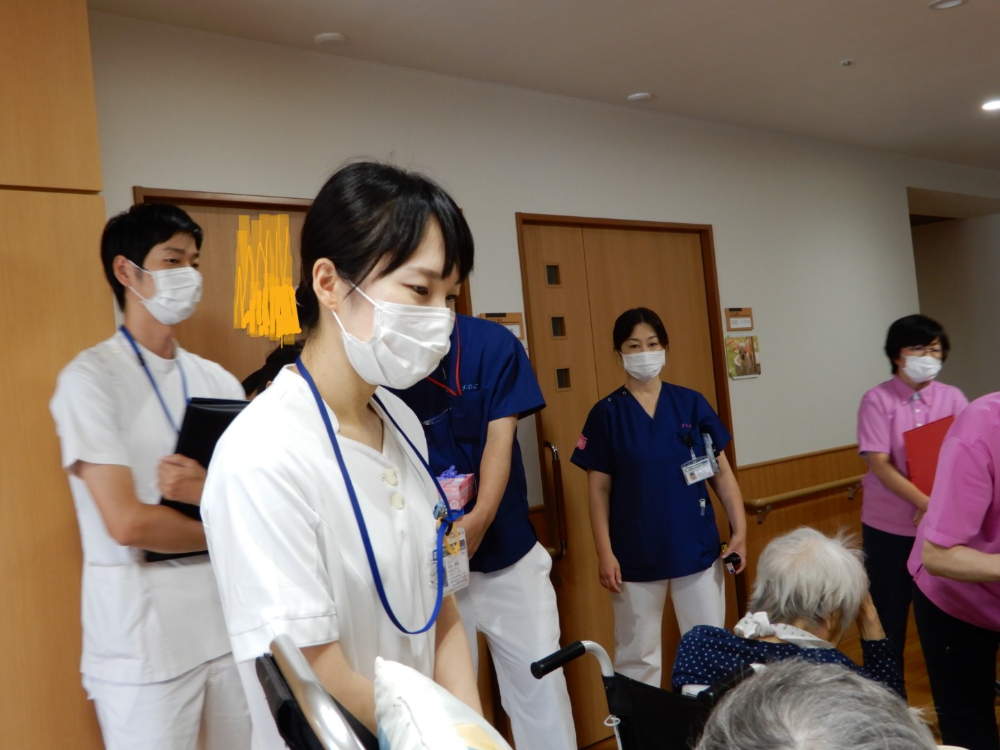

| 内服薬の配薬準備 | 手術室の直接介助 | 看護学生実習指導 |

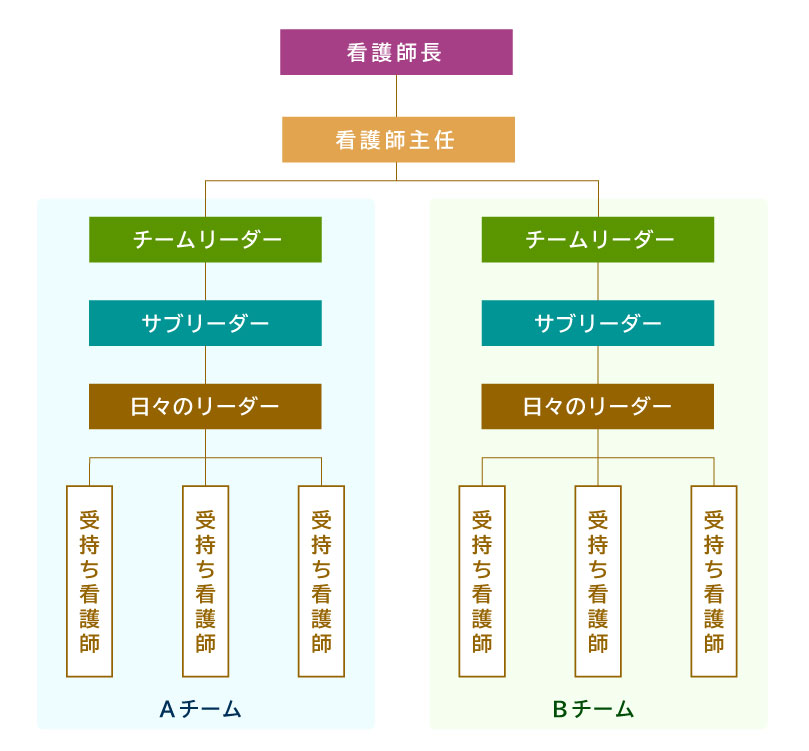

看護提供方式

固定チームナーシング・モジュール式受け持ち制看護方式

固定チームナーシングは、看護師がチームを組み、チームリーダー、サブリーダー、日々リーダー、メンバーなど役割分担を行い、チームで患者さんをケアする方法です。チームの看護師が交代で患者さんを担当するので、ある程度固定された看護師により継続的なケアが提供できます。

各チームは年間目標を持って活動します。毎月のリーダー会議では、年間目標の達成状況の確認の他、日々の業務遂行上の課題について検討し、情報共有をします。

また、年2回チーム異動を行い、病棟全体でのスタッフ同士の信頼感を高めています。

チーム医療の推進

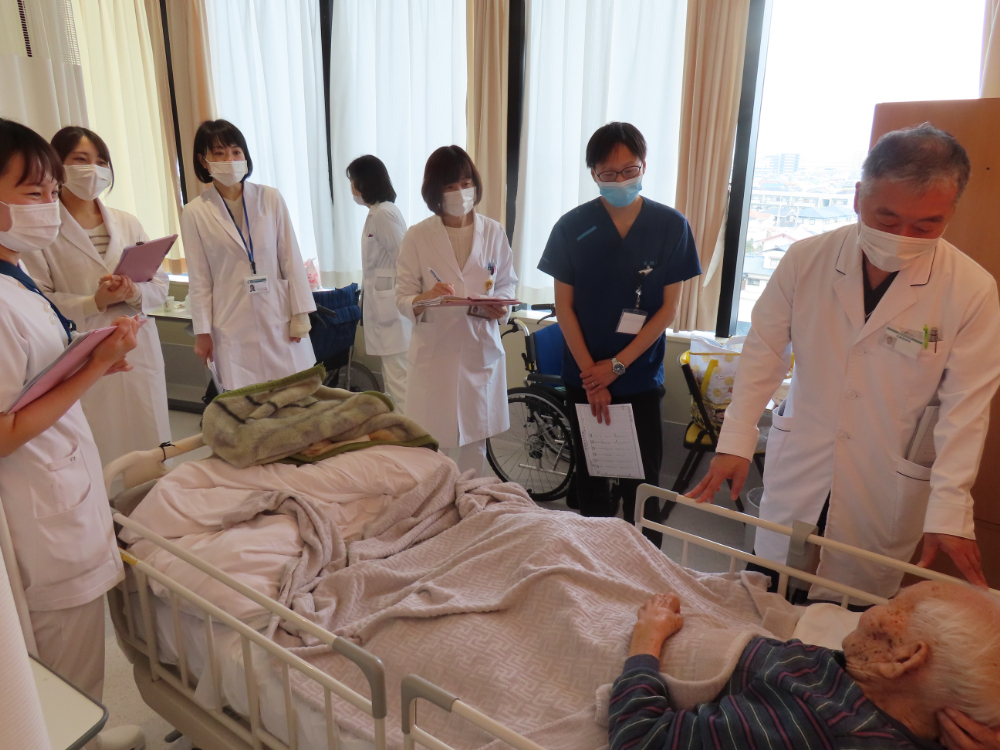

褥瘡対策委員会

褥瘡対策チームは、医師、歯科医師、麻酔科歯科医師、薬剤師、管理栄養士、看護師、病院事務の職種で構成され、院内での褥瘡発生予防と管理を行っています。

褥瘡回診では、個々に応じた治療とケアを実践しています。

毎月の委員会では、褥瘡発生率の分析や発生要因など院内の褥瘡対策を検討、勉強会の開催などチーム活動の推進を図っています。高齢者施設からの入院もあるなか、年間の褥瘡発生率は0.3%前後と低い値で推移しています。

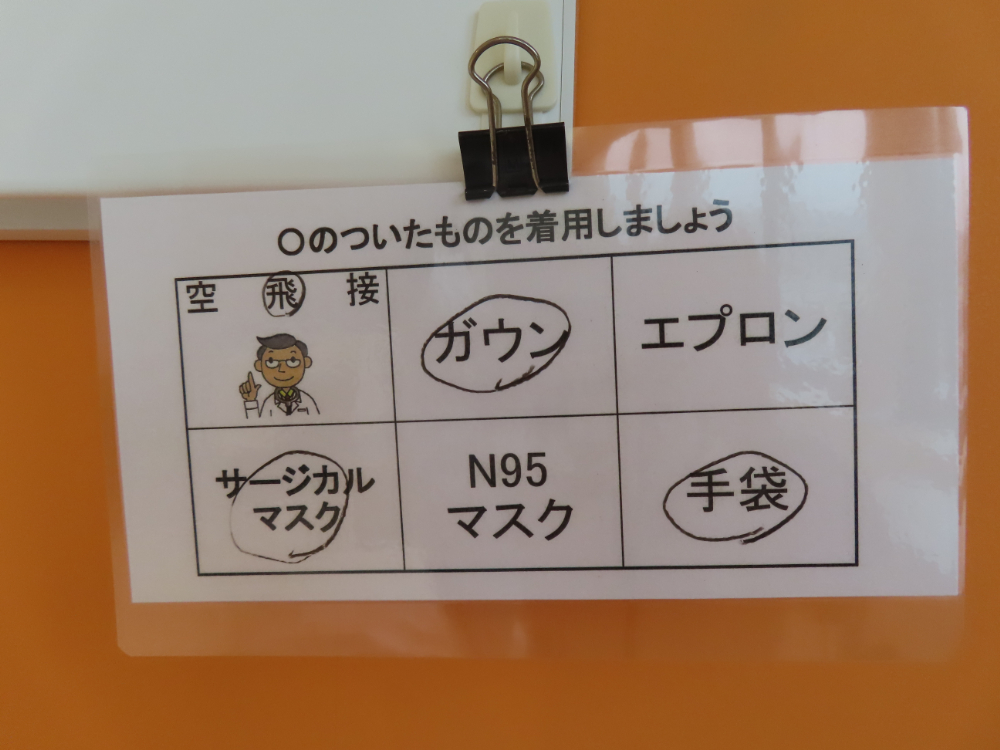

ICT(感染対策チーム)

感染対策チームICTとはインフェクションコントロールチームの略称です。

病院内で起こる様々な感染症から患者さん・ご家族・職員の安全を守るために組織的に活動しています。

医師、歯科医師、看護師、薬剤師、歯科衛生士、臨床検査技師など多職種で構成し、各委員は感染対策への自己研鑽を行い専門的な知識に基づいて病院全体の感染予防管理活動を行っています。

具体的な院内活動では医科・歯科に分かれて院内ラウンドを実施し、現場の感染管理状況の確認と改善を実施。院外活動では、地域の感染対策ネットワーク活動に参加し、常に感染対策向上を目指しています

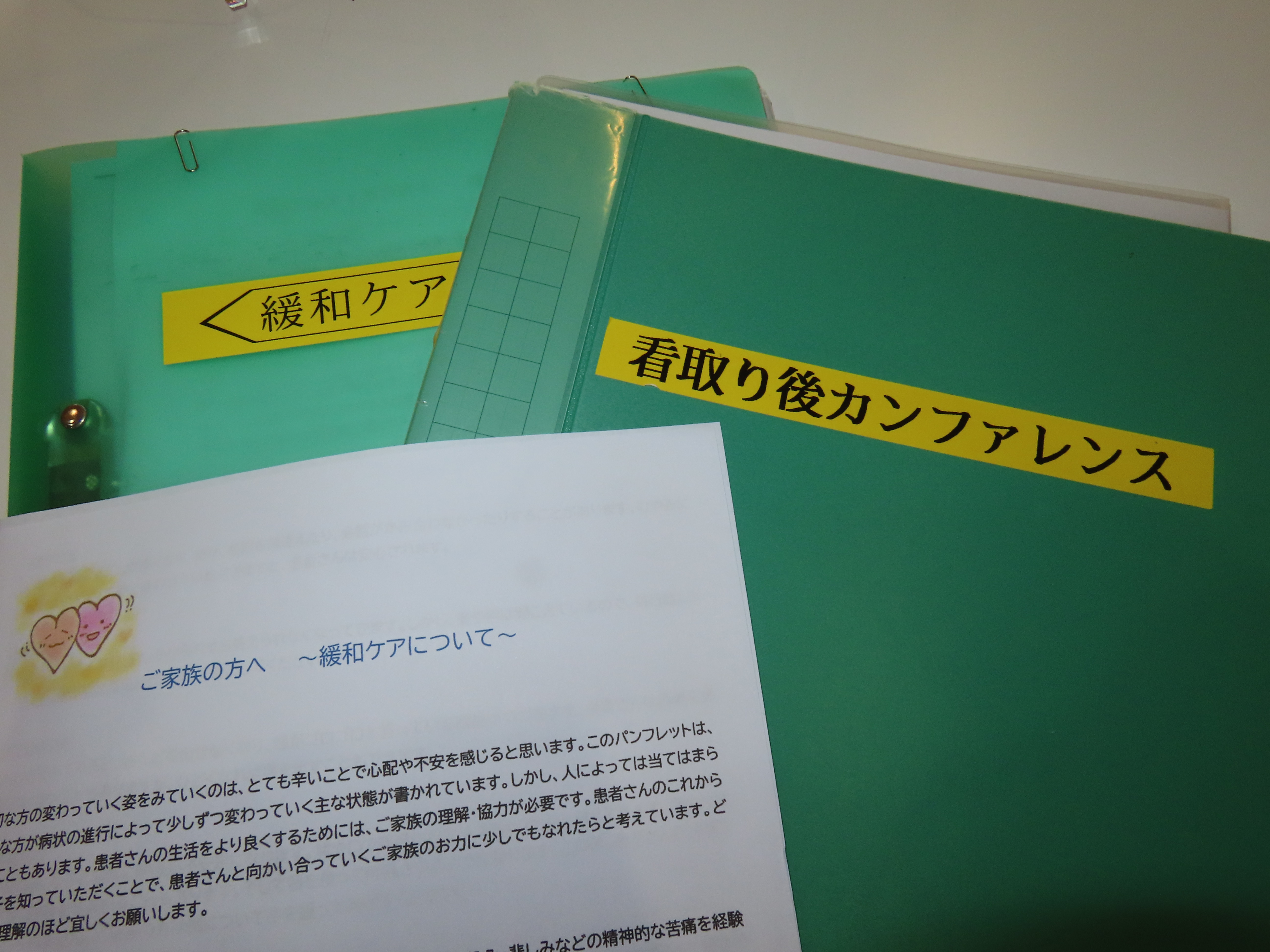

緩和ケアチーム

緩和ケアチームは、緩和医療についての専門知識を持つ医師・歯科医師、看護師、薬剤師がチームを組んで、主治医や病棟看護師と協力して、あらゆる種類の癌の患者さんに適した苦痛緩和方法の提案や支援をさせて頂いています。

このため、痛みの評価方法についても、常に新しい情報をキャッチしながら、より正確な評価を行っています。

また、患者のみではなく、家族の苦痛にも目を向けて介入の検討を行っています。

さらに、看取りのカンファレンスでは患者ご本人への緩和の振り返りのみではなく、ご家族の心の痛みの緩和についても振り返りを行っています。

NST(栄養サポートチーム)

NST(栄養サポートチーム)は入院前後より栄養状態の悪い患者さんを対象に、医師・歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、MSW、リハビリ(ST・OT・PT)専門性を活かしながら協力しチームを組んで、それぞれの視点から患者さんの栄養状態改善に向けて、介入の方法を検討しています。

看護師の役割として、低栄養患者のスクリーニングによる抽出、NST回診時やカンファレンス時に患者の身近な存在として情報提供を実施しています。

入院患者の約16%の患者に介入を実施しています。

資格を有して活動する看護師

摂食嚥下障害看護認定看護師

摂食嚥下障害看護認定看護師です。

病棟に配属されていますが、週1日は摂食嚥下の活動日として主に耳鼻咽喉科医師や言語聴覚士とともに活動しています。

当院には、頭頸部手術後の嚥下障害を有する患者さんや誤嚥性肺炎で入院する高齢者など「食べる」「飲み込む」ことが難しくなった患者さんが入院しています。

摂食嚥下障害看護認定看護師は、これらの障害を抱える患者さんに対して窒息・誤嚥・脱水・低栄養などのリスクを回避し、安全においしく食べることへの指導・相談の役割を担っています。食事に関連した専門的ケアを実践することで、患者さんの意欲や機能予後、さらにはQOLの向上を支援していきたいと思っています。

また、入院患者さんだけではなく同系列の介護老人福祉施設へ歯科医師や言語聴覚士と出向いてミールラウンドを行っています。

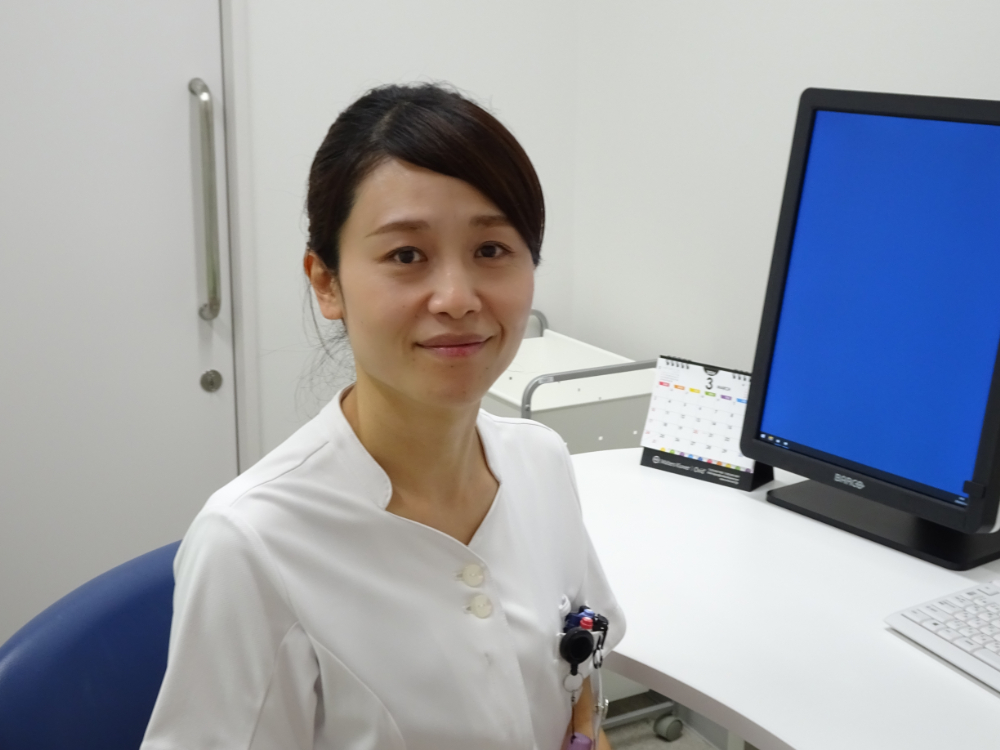

乳がん看護認定看護師

乳がん看護認定看護師です。

乳がんは女性の罹患するがんの第1位であり、その数は年々増加傾向です。

当院でも、乳がん検診をはじめ、精密検査や手術、その後の治療を継続して行っています。

私は乳がん看護認定看護師として、治療選択の時の意思決定サポートや治療中に出現する身体症状のケア、長い治療過程の中で抱える不安の緩和などを支援していきます。

特に支援を必要とするがん告知や治療選択説明の際は、積極的に診察に同席し、適切なタイミングで介入していきます。また、活動拠点は外来ですが、病棟とも連携して手術後のリンパ浮腫発症予防の指導や患者ケアについて多職種で情報共有を行うなど、安心して治療を継続していける環境づくりに努めていきます。

看護実習指導者講習会 修了者

看護臨地実習では、看護実習指導者講習会を終了したメンバーを中心とした臨地実習指導WG内で、より効果的な実習指導の方法について検討し、実習前には看護大学の担当教員とも密に情報交換を行い、学生のレディネスを意識した指導計画を立てています。

看護の次世代を担う看護学生が、看護師としてのやりがいや目指すべき看護師の姿をイメージできる『きっかけ』作りができるように支援しています。

このため、看護部全体で未来の仲間を育成できるように、部署内で臨地実習指導WGとスタッフ看護師がチームとなって指導することで、様々な看護観に触れることができるように指導を行っています。

医療安全管理者研修 修了者

病院が医療におけるリスクマネジメントを考えるうえでは、発生防止のみならず発生時・発生後を一連の流れで考え、医療の質の確保を通して患者への安全な医療の提供と組織を損失から守ることを目的とする取り組みが必要です。

福岡県看護協会が主催する医療安全管理者養成研修を終了したスタッフが、各部署で職員への教育、情報の収集と分析、安全対策の立案、医療事故発生時の初動対応、再発防止策立案、発生予防および発生した医療事故の影響拡大の防止に努めています。

2024年度からは経験年数4年目以下の看護師のKYT活動に取り組み、新人看護師のリスク意識の向上を目指します。

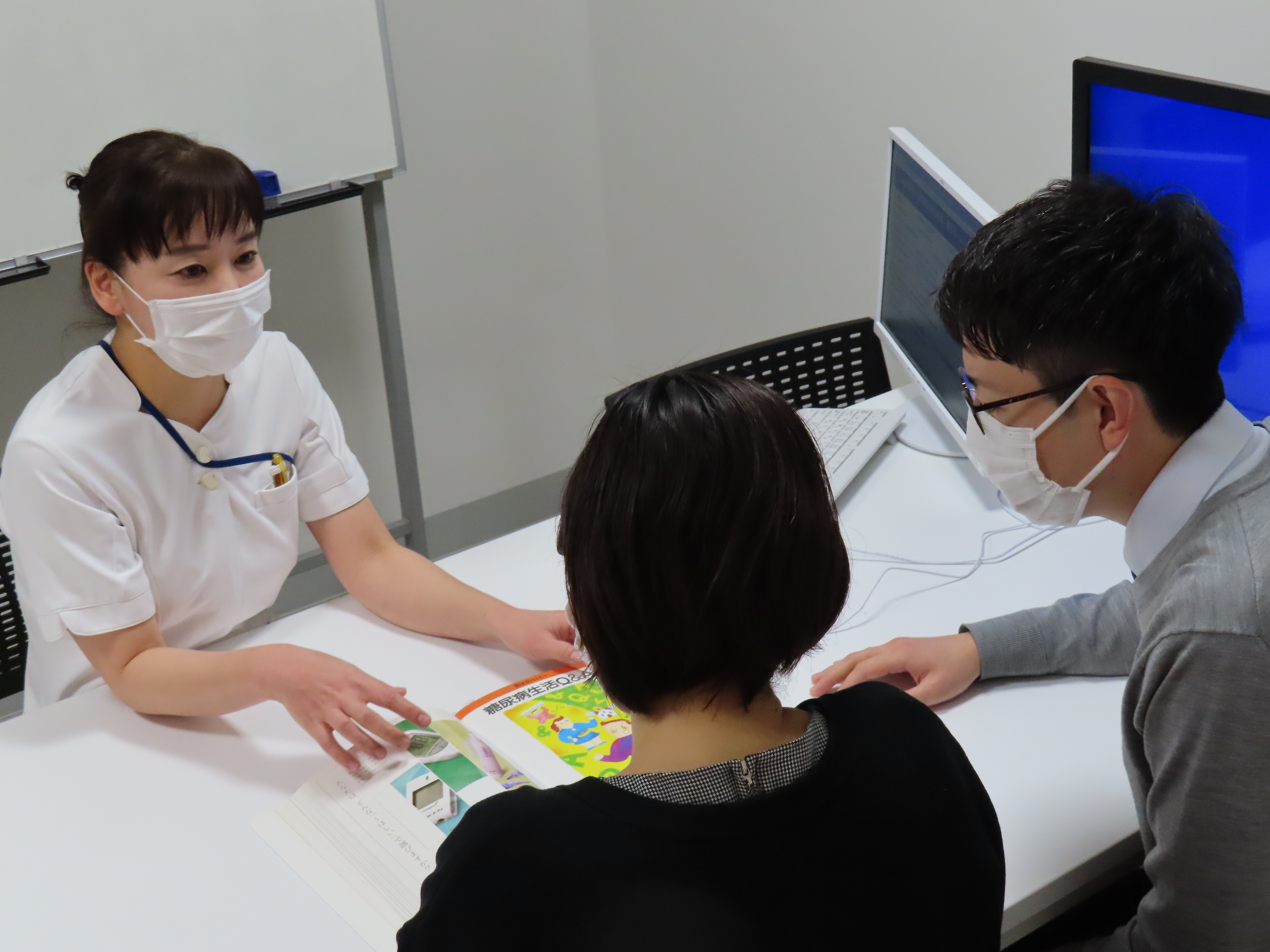

糖尿病療法士(CDEJ)

日本の成人の糖尿病有病者数は1,100万人と推定されています。日本は2017年の調査では上位10位から外れていましたが、2021年の調査では9位になり、現在の日本人の6人に1人が糖尿病もしくは糖尿病予備軍であり、生活習慣病といわれています。糖尿病療養指導士とは、糖尿病の知識を持ち、糖尿病患者の生活を理解し、適切な自己管理や療養を指導する役割を担っています。

当院では、主に糖尿病教育入院・手術前後の血糖コントロールにて入院する患者さんが入院してきます。

特に糖尿病教育入院の患者さんは、糖尿病の知識不足からの自宅での生活の見直しが必要な方や、合併症の危険性を把握しておらず、知らず知らずのうちに病状が進行してしまっている方もいらっしゃいます。最近の情報で、中年期の糖尿病の人は認知症リスクが高いが、生活スタイルが健康だと認知症リスクが低下させるという情報もあり、当院では個別の教育指導により個々の生活にそった継続療養の方法の提案を行っています

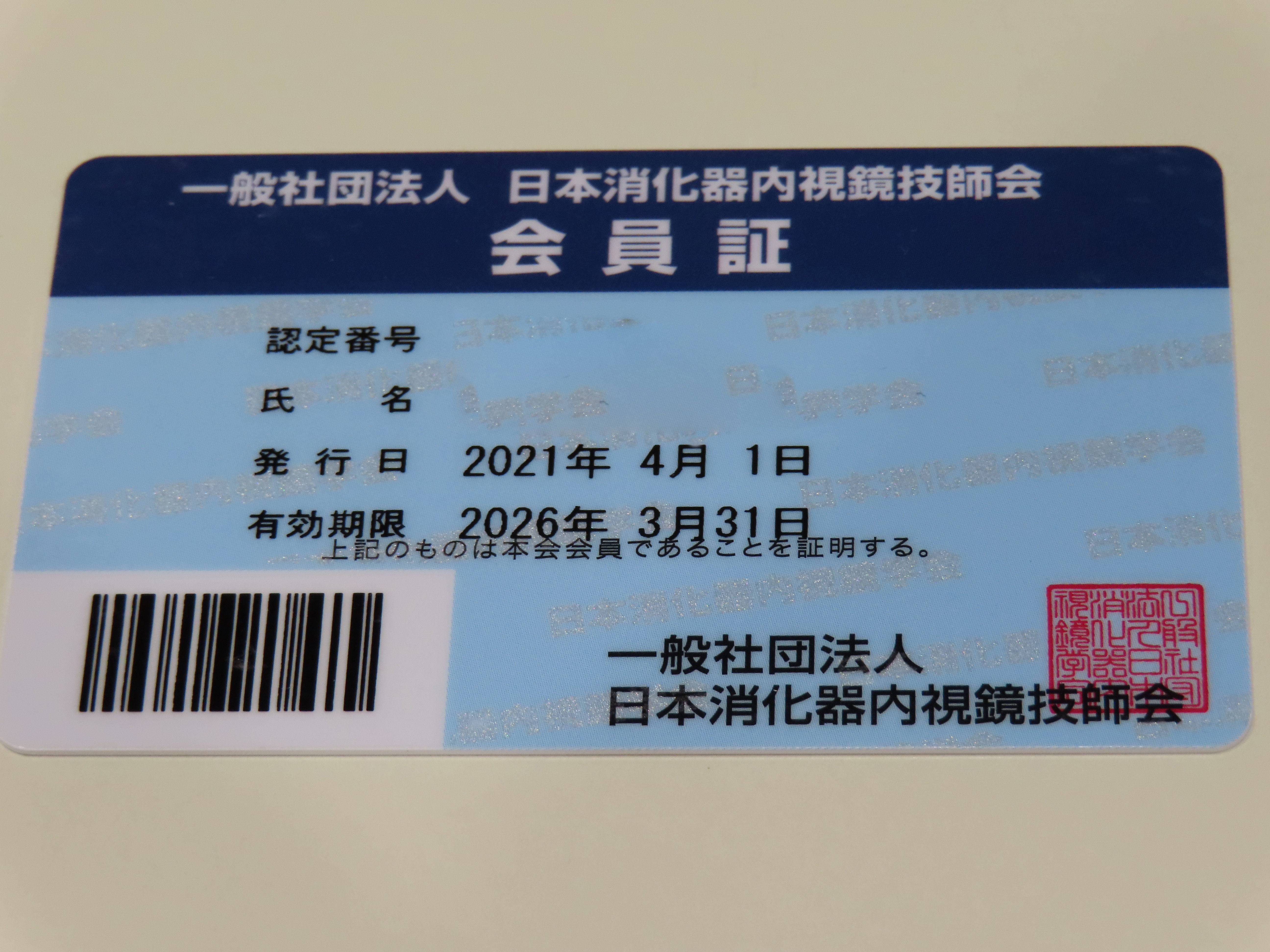

消化器内視鏡技師

消化器内視鏡技師は、日本消化器内視鏡学会認定の資格です。

検査・治療の介助や内視鏡及び内視鏡関連の機器の点検・メンテナンス・器具の消毒などの内視鏡に関する専門的な知識・技術をもって活動しています。また、毎週開催している医師とのカンファレンスを通して、安心して検査を受けられるよう業務改善をしながら、医師との協力・連携を取り検査・治療が円滑に行えるように務めています。

常に、消化器内視鏡技師研究会や学会、講習会等に参加し、新しい知識や情報、技術を習得し、スタッフ間での勉強会を行い、内視鏡技術や看護の向上を図っています。同時に、消化器内視鏡技師の資格をもって検査の介助ができるよう順次 資格取得を目指しています。

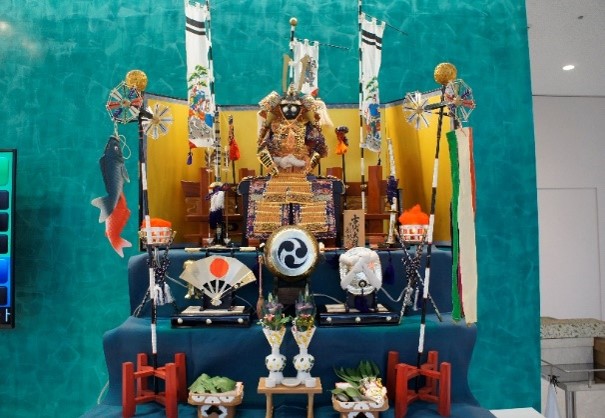

患者サービスのための飾りつけ

新病院では歯科衛生士部と協力して、病院総合受付付近に季節の飾りつけを行い、患者サービス向上に努めています。

|

|

|

| 3月 7段雛飾りを楽しむ患者様 |

5月 兜飾り |

7月 七夕飾りと願い事 |

|

|

|

| 10月 動く人形に怖がる ハロウィン飾り |

12月 歯科衛生士と飾り付けた クリスマス飾り |

注)写真の掲載については、患者さまの了解を頂いています。